サクシードブログ

Homeブログ

-

2026/1/2

【サクシードブログ】2026年1月2日

魂の「方向転換」:城東高校合格への執念と、引き締まった受験生の顔

あけましておめでとうございます。 お正月ムードに包まれる世間とは裏腹に、サクシードの教室では今、一人の女子中学生が自分自身の限界を塗り替えるべく、猛烈な勢いでペンを走らせています。

■ 「のんびり」から「勝負師」の顔へ

彼女が最初に来た頃は、能力の高さに反して計算ミスが目立ち、どこか表情にも幼い「ゆとり」がありました。私が勉強時間を尋ねると「夜10時まで」という答え。

私は厳しく伝えました。 「行きたい学校があるなら、夜中までやるのは当たり前。受験生に盆も正月もない!」

その日から、彼女の中で何かが変わりました。「日曜は10時間やりました」と報告が入り、昨日元旦の3時間に「少ない!」と叱咤されれば、今日2日は8時間。その顔からは、かつて分からない時に見せていた「ごまかしの愛想笑い」が消え、一点を見据える勝負師の顔へと引き締まってきました。

■ 数学の深淵に触れる:三平方の定理という武器

今、彼女は数学の「三平方の定理」と格闘しています。 単に公式を覚えるのではありません。

★ガーフィールド大統領の台形を用いた証明

★アインシュタインの相似による証明

★等積変形や合同を使った証明(ユークリッド)

★「モナ・リザ」を描いたレオナルド・ダヴィンチの六角形の合同を使った証明

これら「なぜそうなるのか」という本質を一つひとつ紐解きながら、自らの手で解法を導き出す訓練を重ねています。等積変形、円周角の定理、接弦定理……。サクシードで血肉にしたこれらの知識は、城東高校という高い壁を突破するための最強の武器になるはずです。

■ 偏差値よりも大切な「やり抜く」という財産

もし、もっと早くからサクシードに来ていれば「楽勝」だったかもしれません。しかし、過ぎた時間を悔やんでも仕方がありません。大切なのは、**「今、この瞬間にどれだけ自分を追い込めるか」**です。

精一杯やり抜いた先にある結果なら、それが城東高校であれ、徳島市立高校であれ、後悔はありません。ここで身につけた「粘りの信念」は、高校・大学、そして社会に出て壁にぶつかった時、必ず彼女を支える一生モノの財産になります。

■ 陰ながら、しかし誰よりも近くで

本当は試験当日も高校のキャンパスまでついて行って応援したい気持ちですが、きっと嫌がられるでしょうから(笑)、私は教室で二人の受験生の健闘を心から祈っています。

サクシードに来ていない時間も、「今日は何時間やっているかな」と君たちのことを想っています。 3月の受験の日まで、私は君たちの最高の伴走者であり続けます。

頑張れ、受験生!君の努力を、サクシードは誰よりも誇りに思っています。ワンワン!(^^♪ -

2026/1/1

2026年、新しい自分を書き換える。――人生の“方向転換”に遅すぎることはない

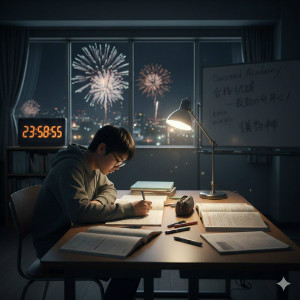

あけましておめでとうございます。 2026年の太陽が昇りました。昨夜遅くまで机に向かっていた受験生にとって、この朝はどんな景色に見えているでしょうか。

私たちは時として、「これまでの自分」に縛られてしまいます。 特に小学生や中学生にとって、過去の数年間でついた「勉強ができない」「自分は冴えない」というレッテルは、まるで変えられない運命のように感じられるかもしれません。「人生をやり直したい」——そんな切実な思いを抱えたまま、新年を迎える子もいるでしょう。

しかし、学びの本質は、過去を修正することではなく**「今この瞬間から方向を変えること」**にあります。

どんなに「学年ビリ」という過去があっても、適切な伴走者がいて、未来にワクワクする目標を立てれば、人はいつからでも脱皮できます。山本五十六の言葉にあるように、相手の「今」を認め、新しい一歩を踏み出す勇気を「ほめて」育てるプロセスこそが大切なのです。

大人数の集団指導では、一人ひとりの心の揺れに気づくのは難しいかもしれません。だからこそ、私たちは個人塾として、君の「方向転換」の瞬間に立ち会いたいと考えています。

「どうせ今さら」という言葉を捨て、昨日より一問多く解けた自分を認めてあげること。 AIが正解を瞬時に出す時代だからこそ、自分の足で悩み、方向を決めて歩き出す「リアルな体験」が、一生モノの自信になります。

2026年、過去の自分を責めるのはもうおしまい。 今日からの君は、新しい物語の主人公です。

サクシードは、君の「方向転換」を誰よりも信じ、伴走し続けます。 さあ、新しい自分を書き換える一年にしましょう!

今年もどうぞよろしくお願いいたします!ワンワン(^^♪ -

2025/12/31

【サクシードブログ 2025最終】

大晦日、たった一人の受験生――「やってみせ」の先にある、自分を超える力

今日は大晦日。2025年もいよいよ最後の日を迎えました。 世間が静かに新年を待つ中、サクシードの教室には、たった一人でペンを走らせる中学生の姿があります。高校受験という大きな壁に挑む、一人の受験生の背中。そこには、強い覚悟が漂っています。

教育の原点は、山本五十六の「やってみせ、言って聞かせて、させてみて、ほめてやらねば、人は動かじ」という言葉にあります。 集団指導でやり方を「見せる」だけでは、本当の解決力は育ちません。特にこの時期の受験生に必要なのは、孤軍奮闘する努力を認め、成果を「ほめる」ことで、「自分ならできる!」という自己肯定感を最後まで維持させることです。

『ビリギャル』を慶應合格へ導いた坪田先生も、生徒の可能性を誰よりも信じ、ワクワクする目標へと伴走しました。親御さんが難しい問題を解く必要はありません。この大晦日に戦う我が子を信じ、共に時間を過ごす「やってみせ」の姿勢こそが、最大の支えになります。

AI時代になり、知識はどこでも手に入るようになりました。しかし、この大晦日の静寂の中で、たった一人で自らを律して学ぶという「リアルな体験」は、生成AIには決して代替できない、人間にしかできない学びです。 野球の練習で「打てた!」と喜ぶ瞬間のように、分からなかった問題が解けるようになる快感。それが自信となり、合格へのエネルギーに変わります。

私は、常に「個と個の信頼」を大切にしていますが、教育、特に個人塾の役割もまさにそこにあります。一人の生徒の多様性を認め、その子にしかない強みを引き出すこと。

今、サクシードで一人戦っている君へ。

この大晦日に自分に打ち勝ったという事実は、模試の判定よりもずっと強い、君だけの武器になります。その努力は、必ず実を結びます。

最高の自信を持って、輝かしい2026年を迎えましょう! -

2025/12/30

自立の準備:勉強は「ゲーム」より面白い!魂に火をつける学習法

「英語の塾なんて糞食らえ!」……少し乱暴に聞こえるかもしれませんが、これが私の本音です。

実は、数学と英語には強い「正の相関関係」があると言われています。数学を「これでもか!」というほど解きまくり、中指にタコができるまで計算用紙を使い果たす。その圧倒的な量で数学に自信がついた子は、英語でも同じ方法で必ず良い点が取れます。

単語を書いて書いて書きまくる。テスト範囲の英文を30回、40回と大声で音読する。 すると、小学生の頃には難しく感じた「カッコ抜き問題」も、中学生のテストでは自然と口から単語が出てくるようになります。文法を頭でこねくり回す前に、「身体が覚えている」状態を作ること。これこそが、個人塾などの環境に頼り切る前に身につけるべき真の学力です。

①「忘却」を味方につける積み上げの魔法

人間は忘れる動物です。今日30個覚えて、明日10個忘れても、20個は残ります。翌日も同じように続ければ、二日後には30個以上が血肉となっている。 小学生から中学生への過渡期に、この「忘却曲線」に抗わず、淡々と積み上げていく習慣を身につけることが、勉強における「自律」への近道です。

②文法よりも「音」と「語彙」の力

皆さんは、我が子が赤ちゃんの頃、どうやって言葉を教えましたか? 「◎◎ちゃん!」と何万回も・・・いや何百万回も呼びかけ、本人は「あぁ、自分は◎◎ちゃんというらしい」と理解していく。そこに主語や目的語(SVOC)の解説なんてありませんでした。

③サクシードの愛犬ヒナちゃん2号だって、「ヒナ!」と呼べば「パパのところへ行けば美味しいものがあるぞ!」と、言葉と意味を直感で結びつけます。 多くの語彙(単語)さえ入っていれば、文法を知らなくても意味は掴めます。文法、文法と理屈ばかり先行させるから、英語も国語も無味乾燥でつまらないものになってしまうのです。

④魂の炎に点火する「粘り」の瞬間

小説も映画も、最初の四分の一は退屈なものです。しかし、中盤を過ぎれば「最後はどうなるんだ!?」と熱中します。勉強も全く同じ。 最初は面白くないかもしれません。でも、その「初め」を粘りでクリアし、成績という結果が出た瞬間、魂に燃える炎が点火します。

「やればやるほど上がる。これ、ゲームより面白いぞ!迫力あるぞ!」この成功体験こそが、中学生になってから「たった一人でも生き抜く覚悟」を育む原動力になります。

幸せの「青い鳥」はどこにいる?

巷で人気のある英語塾や大規模な個人塾に流される必要はありません。「みんなが行っているから」という不安だけで塾を選び、誰かが辞めれば雪崩を打って辞めていく……。そんな集団意識に流されるのではなく、親御さんにはお子さんの教育に対して強い信念を持ってほしいと思います。

チルチルとミチルが探した『青い鳥』。 幸せの青い鳥は、遠くの教室にいるのではありません。 実は、あなたの家の**「子ども部屋=学びの部屋」**にこそ、静かに座っているのです。 -

2025/12/27

中学生になる前に身につけたい「自立の準備」

スマホ・ゲームと賢く付き合い、自律する力を育む

中学生になると部活動や個人塾で帰宅時間が遅くなり、自由な時間は今よりずっと限られてきます。

小学生の時とは違い、その限られた時間の中でスマホやゲームとどう向き合うかは、勉強への集中力や生活リズムを左右する大きなポイントです。

依存を防ぎつつ「やる気」を引き出す、時間管理のコツをまとめてみました。

1. 「禁止」ではなく「優先順位」を親子で決める

頭ごなしに「ダメ」と言うと、子どものやる気は削がれてしまいます。まずは「やるべきこと」を整理しましょう。

やるべきこと(To-Do)の見える化

宿題、明日の準備、お手伝いなど、スマホを触る前にやることをリストアップします。小学生のうちからこの習慣をつけると、中学生になってからの生活移行がスムーズになります。

「終わったら自由」という達成感

義務を果たした後のゲームは、子どもにとって正当な「ご褒美」になり、気持ちの切り替えの練習にもなります。

2. スマホ・ゲームとの「物理的な距離」を仕組み化する

やる気に頼りすぎず、環境で時間を管理するのがコツです。

「置き場所」を固定する

勉強中や寝る時は、リビングの決まった場所に置く。視界に入らないだけで集中力はグッと上がります。これは個人塾での自習時間などにも応用できる考え方です。

アラーム機能を活用する

「あと5分」が守れないのは、大人でも同じ。ゲーム機のアラームやタイマーを自分でセットさせ、「時間が来たら終わり」を習慣化します。

3. 「自己決定」が自ら動くやる気を生む

親が決めたルールは「押し付け」になりがちですが、自分で決めたことには責任感が伴います。

「何分やるか」を本人に宣言させる

「今日は30分だけやる」と自分で決めることで、その時間内の密度が濃くなります。中学生になると、この「自分で決める」力が学力にも直結します。

週に一度の「作戦会議」

守れなかった時は怒るのではなく、「どうすれば守れるかな?」と一緒に話し合います。自分で解決策を出すことが、小学生から一歩大人に近づく自立へのステップです。

4. 「失敗」を責めずに「次」を一緒に考える

最初から完璧に時間を管理できる子はいません。

試行錯誤そのものを褒める

ルールを修正したり、工夫しようとしたりする姿勢を認めてあげてください。

親子の対話を大切に

「自分でコントロールできた!」という小さな成功体験の積み重ねが、中学生になってからの大きな自信(やる気)に繋がります。

【結びに代えて:たった一人でも生き抜く覚悟を】

親の保護のもとで甘える構造をいつかは抜け出し、子ども自身も、どこかで「たった一人でも生き抜く覚悟」を決めてほしい。

中学生という時期は、その準備を始める大切なステップです。

スマホやゲームの管理は、単なる「遊びの制限」ではありません。それは、誘惑に打ち勝ち、自分の時間をコントロールするという「自己管理能力」の訓練です。小学生の頃から、少しずつ意識させてあげたい一生モノの力です。

ネット社会という大海原に出れば、親の目は届かなくなります。だからこそ、今この時期に「自分の行動に責任を持つ」経験を積ませてあげたい。

個人塾などで自律的に学ぶ環境も、この能力を育む一助となるでしょう。

誰の指示も仰げない状況で自分を律し、責任を持って決断することの難しさと、その先にある成長は、中学生が社会に出るための礎となります。

子どもたちが「自分の人生の舵(かじ)は自分で取る」という自覚を持てるよう、温かく、時には厳しく見守っていきましょう。